灯明三百六十点,

风撼三千四百铃。

最好天宁云外塔,

恨无梯级上青冥。

说起北京市内的宗教场所,很多人第一时间会想到白云观。然而,就在与白云观一水之隔的地方,静静伫立着一座古老而鲜为人知的佛教寺院——天宁寺。寺内的佛塔,不仅是北京现存最古老的砖塔,也是中国辽代建筑的珍贵遗产。

建造年代:一座误以为出自隋朝的佛塔

天宁寺本身是新建的,并不稀奇。但是寺中佛塔却是大有来头,关于它的年代,在很长一段时间内包含争议。最开始,人们根据乾隆皇帝的碑记推断,这是一座隋朝的建筑。然而,这样的推断缺乏有力的史料证据,所以并不十分可信。

1935年,梁思成与林徽因在《平郊建筑杂录》中提到过北京的天宁寺塔,并以此为例,详述了古建筑断代之法,即:文献记载与建筑形制。

天宁寺塔为八角形塔,而中国现存年代最早的八角形塔是唐代天宝年间所建的净藏禅师塔。由此可以推测天宁塔是唐或其以后的建筑。

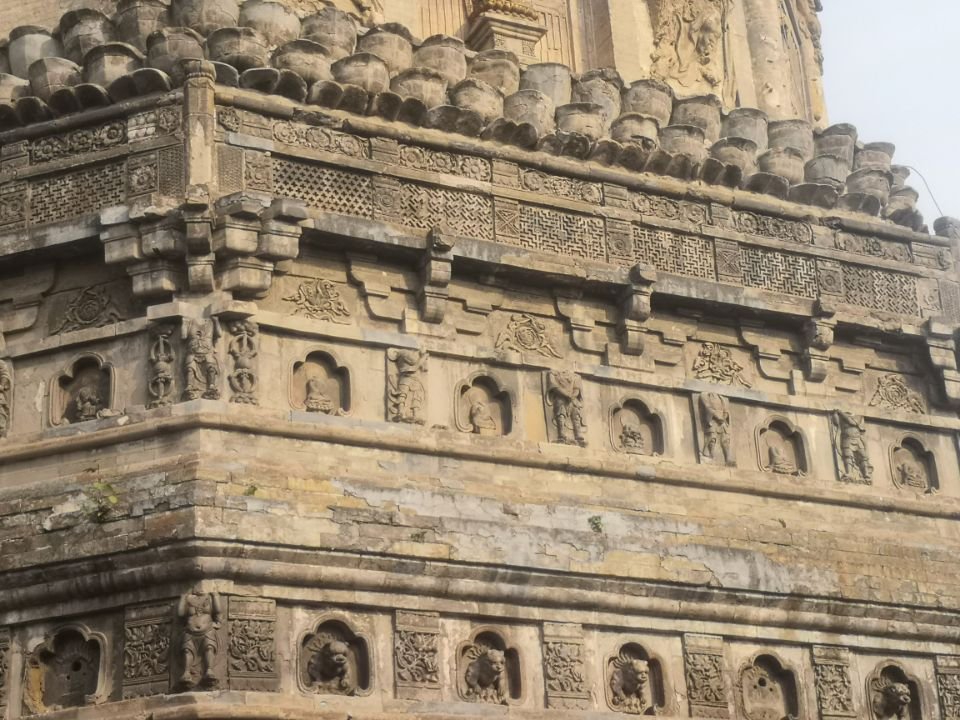

天宁寺塔是十三层的密檐塔,全塔满雕须弥座,这样的样式并没有出现在唐代的建筑上。此外,唐代的塔檐大多为叠涩出檐,不施斗栱,与天宁寺塔相异。

斗栱是最能体现建筑建造年代的物件,天宁寺塔檐下斗栱较为复杂,包括计心造与斜栱,这样的构造大概至五代宋初才出现。相比之下辽代和金代的塔与之较为接近。

圆门券、门扇、雕刻、平坐栏杆和须弥座上的壶门,都与辽金时的塔比较相似。

通过比较,梁思成断定此塔应建于辽末,而壶门、力神、狮子等很可能是明清时期重修的。

1992 年 4 月,天宁寺塔大修清理塔顶时发现一块汉白玉石碑,经考证,这就是辽代的建塔碑,根据碑文记载,该塔的建造年代最终被确定为辽天庆九年(1119 年)。

塔的历史转折点

值得一提的是,此塔建成的第二年,大辽皇室分裂;4年后,辽帝被金俘获,王朝走向了终点。此塔也许是为了国家转运而造,但是很不幸的是并没有给岌岌可危的辽带来多少运气,反而成了亡国的见证。

建塔初衷:弘扬佛法还是祈愿国运?

辽代利用唐的幽州作为辽的五都之一,称为南京(燕京)。

因古契丹人信奉佛教,而天宁寺又位于燕京城的宫城旁,因此修建了这座高大雄伟的砖舍利塔来弘扬佛法。

天宁寺塔是北京现存最古老的砖塔,更是北京作为“五朝帝都”的见证。

待解之谜:佛光幻影与佛舍利之说

梵宫塔影

明清时期,天宁寺塔的”梵宫塔影”,被列入的京城“宛平八景”。

据说每天中午,天宁寺大士殿中门关闭,阳光依然能从门缝照进去,而此时,天宁寺塔的全部塔影恰好映在其中。古人云:此非塔影,乃舍利珠光上聚,摄入塔影。即佛光也。

由于此塔历经沧桑,特别是在唐山大地震中受损严重,所以这样的现象是否存在还有待考证。

塔下舍利

传说佛教创始人释迦牟尼佛涅磐后,其弟子为在中原传播佛教,将一包释迦牟尼佛真身舍利献给隋文帝,隋文帝颁旨在中原三十州各建一塔秘藏。法门寺、天宁寺均为其中之一。

但是天宁寺塔为辽代补建,据隋仁寿年间以逾数百年。但是此塔“其中无阶级可上,盖专以安佛舍利,非登览之地也”。

然而,辽代作为一个“迷失的王朝”,史记甚少,因此今人几乎无法考证佛塔是否为了保护佛舍利。

天宁寺游览体验:古塔与尼寺的静谧融合

1. 佛塔雕塑

塔身上的莲花、狮头与力士浮雕极具动感与张力,尽管风化严重,依旧能窥见其艺术价值。尤其北侧因北京常年西北风,雕刻破损最为严重。

2. 尼寺氛围

天宁寺为尼众寺院,参观期间遇见多位女师傅。一间禅房正在讲解关于女性德行的讲座,听众多为中年妇女,氛围宁静而真实。

3. 花木与修行

花期时节,寺中花木盛开,一位师傅在花前练功,静中有动,画面充满禅意。

4. “双塔”风景

寺旁并立一个高耸烟囱,源自曾经的热电厂。尽管被部分游客认为影响古塔景观,但这座烟囱已与天宁寺塔并存近40年,也逐渐成为另类地标。

结语:天宁寺塔的历史价值与文化象征

作为北京最古老的砖塔,天宁寺塔不仅体现出辽代建筑的高超工艺,也折射出北方佛教文化的演变与帝国兴衰的印记。这座“不可登临”的佛塔,沉默地伫立在现代城市一角,静静守望着历史的回响。

These are truly enormous ideas in about blogging. You have touched some nice things here. Any way keep up wrinting.

Highly descriptive blog, I loved that bit. Will there be a part 2?

I’ll immediately grasp your rss feed as I can’t in finding your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Please let me know so that I may subscribe. Thanks.

It’s very easy to find out any matter on web as compared to textbooks, as I found this article at this website.

Ahaa, its good dialogue concerning this piece of writing at this place at this website, I have read all that, so now me also commenting at this place.

These are truly enormous ideas in about blogging. You have touched some pleasant factors here. Any way keep up wrinting.

I really like it when individuals come together and share thoughts. Great blog, stick with it!

Ahaa, its nice discussion about this article at this place at this website, I have read all that, so at this time me also commenting here.

These are genuinely impressive ideas in concerning blogging. You have touched some fastidious factors here. Any way keep up wrinting.

I am curious to find out what blog platform you are utilizing? I’m having some minor security problems with my latest blog and I’d like to find something more safe. Do you have any suggestions?

Yeah bookmaking this wasn’t a speculative decision outstanding post!

Therefore, they need to provide help to proceed in your gaming progress with out having to pay for precise money on the sport.

Hi, I do believe this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I will return once again since i have book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help other people.

I am sure this post has touched all the internet viewers, its really really nice article on building up new weblog.

I am sure this piece of writing has touched all the internet people, its really really good article on building up new blog.

Hello! I’ve been following your website for a while now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Atascocita Texas! Just wanted to mention keep up the great job!

I am sure this piece of writing has touched all the internet people, its really really fastidious paragraph on building up new web site.

The Goddess is connected with Mother Earth, Holy Mother, Common Maternity as well as the Divine Self within.

I’ll right away take hold of your rss feed as I can’t to find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly let me understand so that I may subscribe. Thanks.

This text is invaluable. How can I find out more?

I am sure this article has touched all the internet visitors, its really really fastidious article on building up new webpage.

Ahaa, its nice dialogue concerning this article at this place at this blog, I have read all that, so now me also commenting at this place.

Hello! I’ve been reading your weblog for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Dallas Texas! Just wanted to tell you keep up the excellent work!

Ahaa, its pleasant conversation concerning this paragraph at this place at this webpage, I have read all that, so now me also commenting at this place.

I am sure this piece of writing has touched all the internet visitors, its really really pleasant paragraph on building up new weblog.